野生植物分布調査マニュアル・2025

『高知県植物誌(2009年発刊)』で県内の植物がまとめられて10数年が経ち、新産地や新産種の発見など多くの情報が蓄積してきました。その一方で、調査が不足している地域も多く、市町村ごとにみれば標本が採集されていない分類群がまだまだあります。また、DNA を用いた系統解析の研究が進んだことで、見直しや組替えされた分類群も増えてきています。この調査では、不足しているデータを補い、各市町村の植物のリストを作ることが目標です。地域ごとに調査を進めることで、その地域の植物を知る人を増やすことも目標のひとつです。

- 1.野生植物分布調査について

- 2.調査について

- 3.その他の特記事項

1-1 目標

① 県内各市町村に生育する標本の採集・植物リストの作成

② 植物の知識を持つ人材の育成

1-2 期間

2021年6月~2028年3月

1-3 体制

調査ボランティア

現地調査(調査票の記入、チェックリストの確認、植物採集、標本作製)

事務局

調査の計画・立案、チェックリストの作成・更新、調査日程の連絡、調査方法の指導、標本の同定、調査データのとりまとめ

1-4 調査対象

県内に生育する維管束植物。ただし、個人の庭や裏山、花壇など、明らかに植栽・栽培されているものは対象としません。

2-1 調査スケジュール(予定)

各年度の事務局主体で調査する市町村は、下表の通りです。

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 調査対象 市町村名 | 田野町 香南市 土佐市 土佐町 三原村 | 室戸市 芸西村 本山町 四万十町 四万十市 土佐清水市 | 北川村 大豊町 大川村 日高村 佐川町 黒潮町 大月町 | 東洋町 安田町 津野町 越知町 | 安芸市 南国市 いの町 梼原町 | 馬路村 須崎市 仁淀川町 宿毛市 | 奈半利町 香美市 高知市 中土佐町 |

※調査市町村は変更する場合があります。

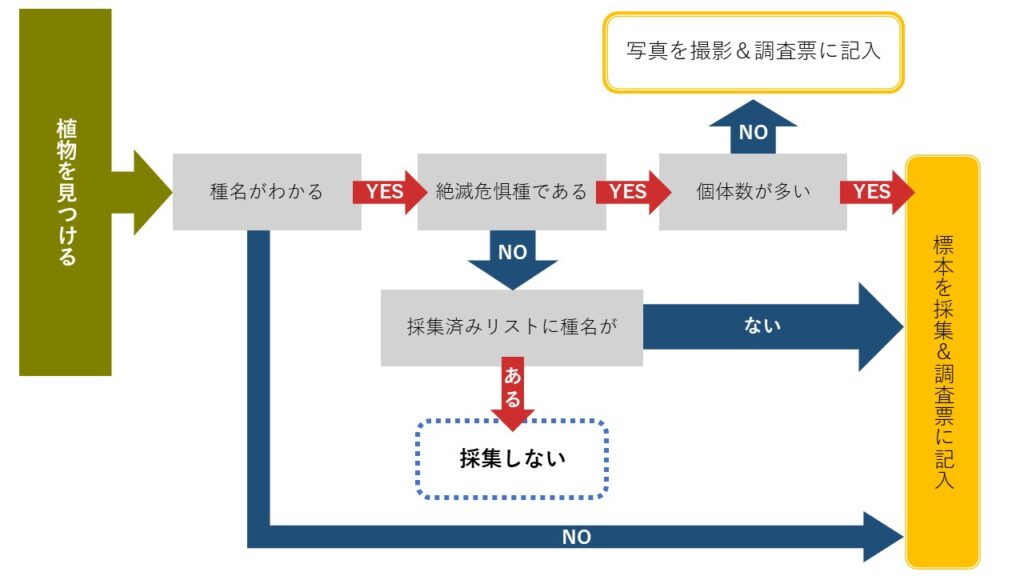

2-2 調査方法

現地調査

各市町村のチェックリストをもとに、調査地で全種調査を行う。

採集

チェックリストと照合して、未採集の種を採集する。種名が分からない場合は採集する。

仮押し

標本は新聞紙にはさんで仮押しする。新聞紙にはチーム名、日付、場所、番号などを書く。

撮影 ※省略可

標本が採集できない場合は、写真を撮影する。

撮影の項目:生育環境、全草、葉の全形、花(正面・横)、果実

調査票の記入

調査票に必要事項を記入する。

提出

事務局へ事前連絡の上で標本、調査票、調査報告書を植物園へ届ける。来園できない場合は事前連絡の上、着払いで送付する。

(2-8 標本の採集方法 参照)

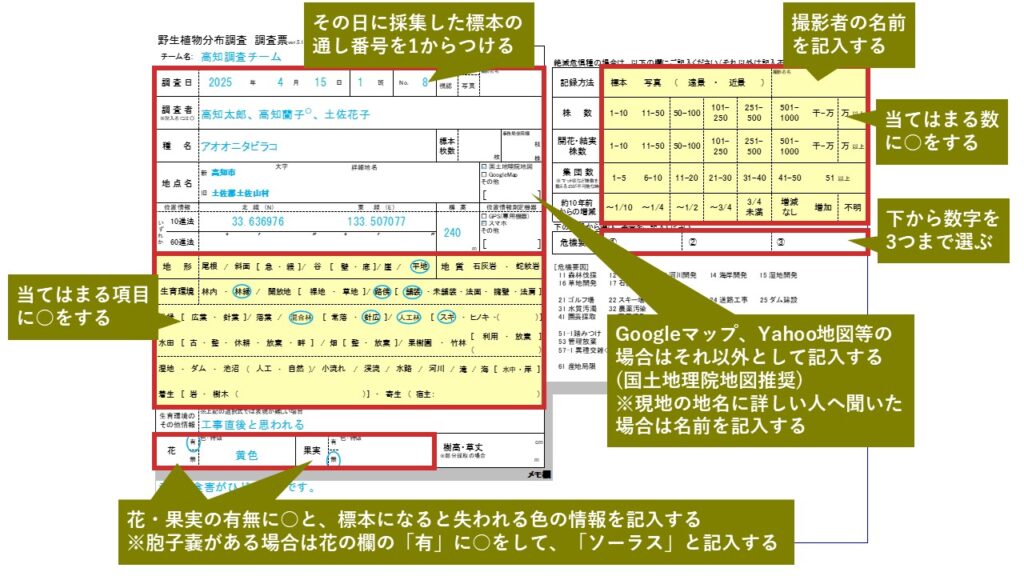

2-3 調査票の記入方法

調査票は1種1地点につき、1枚ずつ作成してください。太枠で囲ったところに必要事項を記入し、指定の場所に○をしてください。

【記入例】

① 生育地情報について

該当する各種の生育環境に○をしてください。該当の項目に環境が合わない場合、生育環境その他情報やメモ欄に詳細をご記入ください。

② 絶滅危惧種の場合の記入について

記録方法

- 標本の採集、写真の撮影と撮影距離について該当するところに○をしてください。写真のみの場合、データをできるだけ元のサイズでお送りください。

「株数」、「開花・結実株数」、「集団数」の記入方法

- 絶滅危惧種が確認された場合、「株数」「開花・結実株数」の欄の該当する大まかな数に○をしてください。株数の計測は、少し離れていても地名が変わらず同様の環境である場合、合計してください。

- 個体が栄養繁殖を行って広がっており、株数がわからない場合(例:デンジソウ、コウホネなどの水草、コケシノブ類など)は、「集団数」の欄に記入してください。おおよその面積や生育する範囲の長さなどがわかれば「メモ欄」にご記入ください。

10年前からの増減の記入方法

- おおよそ10年前の個体数と現在の個体数をくらべた増減がわかる場合、該当する項目に○をしてください。前回確認した際の状況がわかれば、「メモ欄」に詳しく記入してください。

危機要因の記入方法

- 調査票内の、危機要因一覧から該当する番号をお答えください(3つまで)。

- 該当項目がなく「71 その他」を選択された場合は、具体的な内容をメモ欄に記入してください。

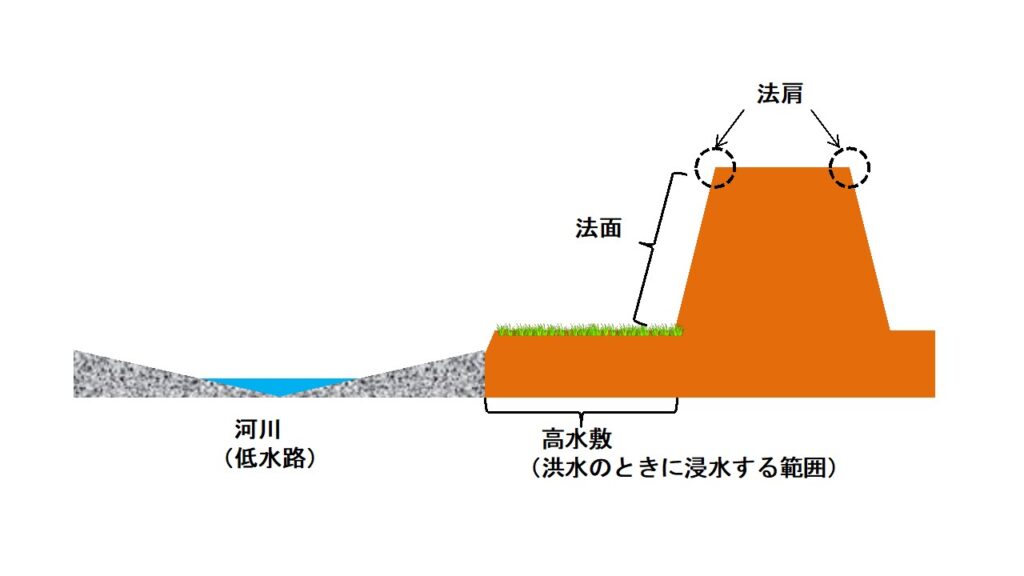

例:「54 遷移進行」

草原が森林へと変化したり、河川が氾濫しなくなることによりヨシ原にヤナギが生えてきているため、個体数が減ると考えられる。

③ メモ欄の記入について

必要に応じて自由に記入してください。例えば下記のような場合に使用してください。

- 同じ場所で確認したものの、標本を採集しなかった種類があった場合

- 採集地点の地図

- 生育状況について詳しく記録する場合

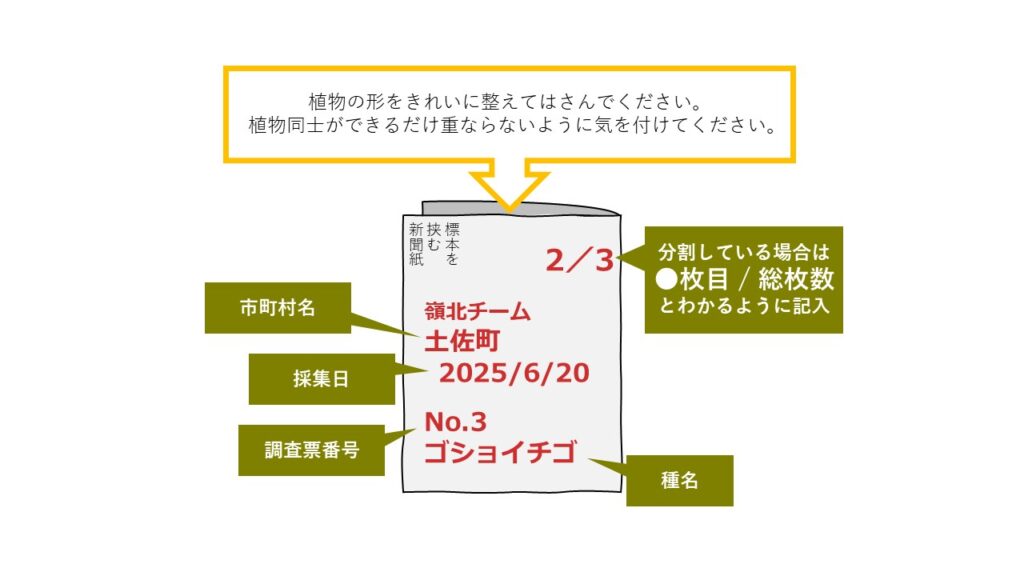

- 同一個体を新聞紙複数枚にわたって挟み込んでいる場合

※挟んでいる新聞紙にも記入が必要

(例:3分割の場合は1/3 、2/3 、3/3 などと各新聞紙へ記入)

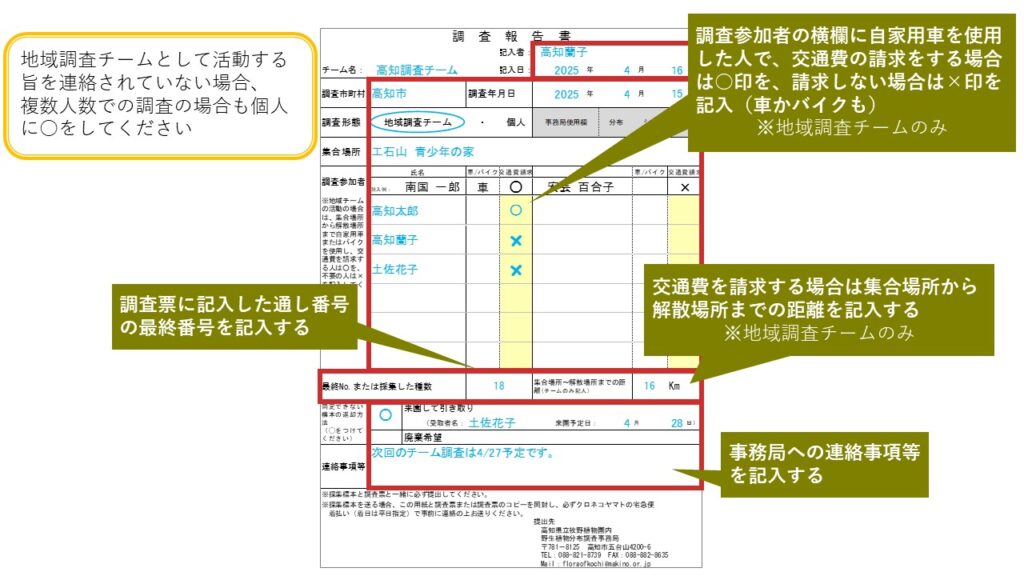

2-4 調査報告書の記入方法

調査後に太枠で囲った必要事項をご記入の上、標本・調査票と一緒に必ず提出してください(調査の管理、旅費の支払いに必要です)。

【記入例】

2-5 標本採集について

調査にあたっては、同定のもととなる証拠資料(標本)を残し、後日第三者が客観的に確認できることが大切です。正確な同定ができる「証拠標本」のために、採集にあたって以下の3項目に注意をお願いします。証拠標本は、基本的に1点で結構ですが、種名がわからないもの、イネ科、カヤツリグサ科は2点採集してください。

- 花・果実 (シダの場合はソーラス(胞子囊群)や根茎)のついている個体を採る

- 草本の植物の場合はできるだけ根から採る

- 現地で新聞にはさんで仮押しする

【標本採集にあたっての注意点】

採集する個体

- 標本はその場所に生育している同種個体の集団を代表する、典型的な個体を採集するように心がける。

- できるだけ葉が痛んだり欠けたりしていない個体・枝を採集する。

- カヤツリグサ科は必ず果実のついたものを採集する。セリ科やアブラナ科は花と果実の両方ついているものを選ぶ。

採集する部位

- 木本の場合は典型的な枝を選び、徒長枝などは避け、なるべく分枝した枝を採集する。

- 全部採集するのが無理な場合は一部分を採る。草本では、特に下の方の葉(根元近くから出ている葉)が重要であるため、花実のついた上の方だけでなく下の方の葉がついているところも採集する。一部分を採集する場合は、植物体の高さを調査票に記入する。

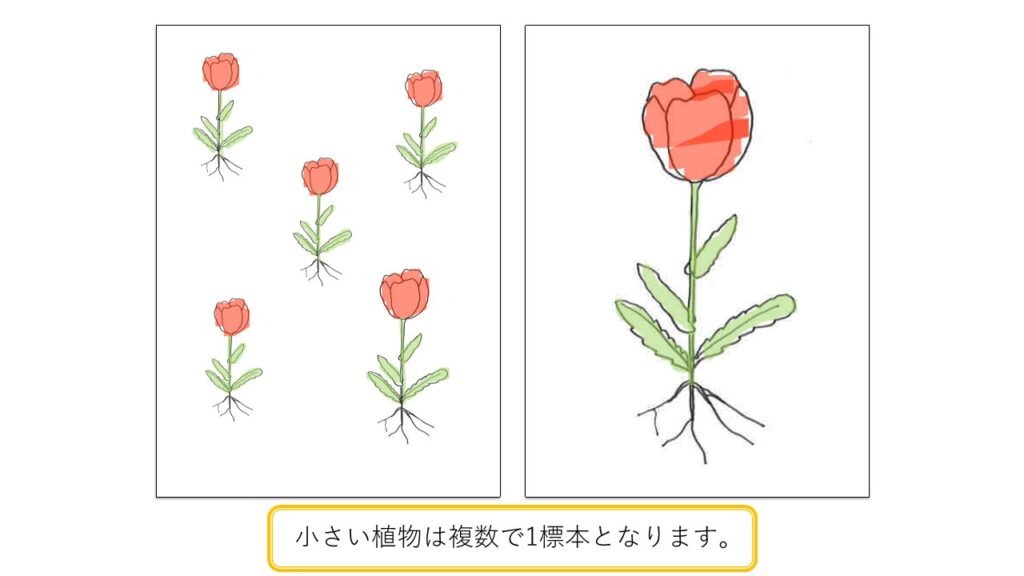

採集する量

- 新聞紙1ページの半分にいっぱいになるようにする。小型の草本は1個体1標本ではなく、数個体で1標本になる。逆に大型のものは新聞紙サイズに切るか折り曲げるかすることが必要(新聞紙1ページの縦は約40cm。親指~小指の2倍などと覚えておくとよい)。

2-6 現地での仮押し方法

花や果実、薄い葉(特に若葉、複葉)などは、採集してすぐに押さないと、落ちたりしおれたりすることがあります。よい標本のためには調査地での仮押しの丁寧さが重要です。新聞には、標本を採集したチーム名、市町村名、採集日、調査票番号と種名を赤マジック等で記入してください。標本は調査票と調査報告書とともに植物園に提出(持ち込みまたは送付)してください。

水っぽい植物や花や果実が潰れることにより、新聞紙への貼り付き・汚れが懸念される場合は、新聞紙に直接触れないようにクッキングシートを使用してください。

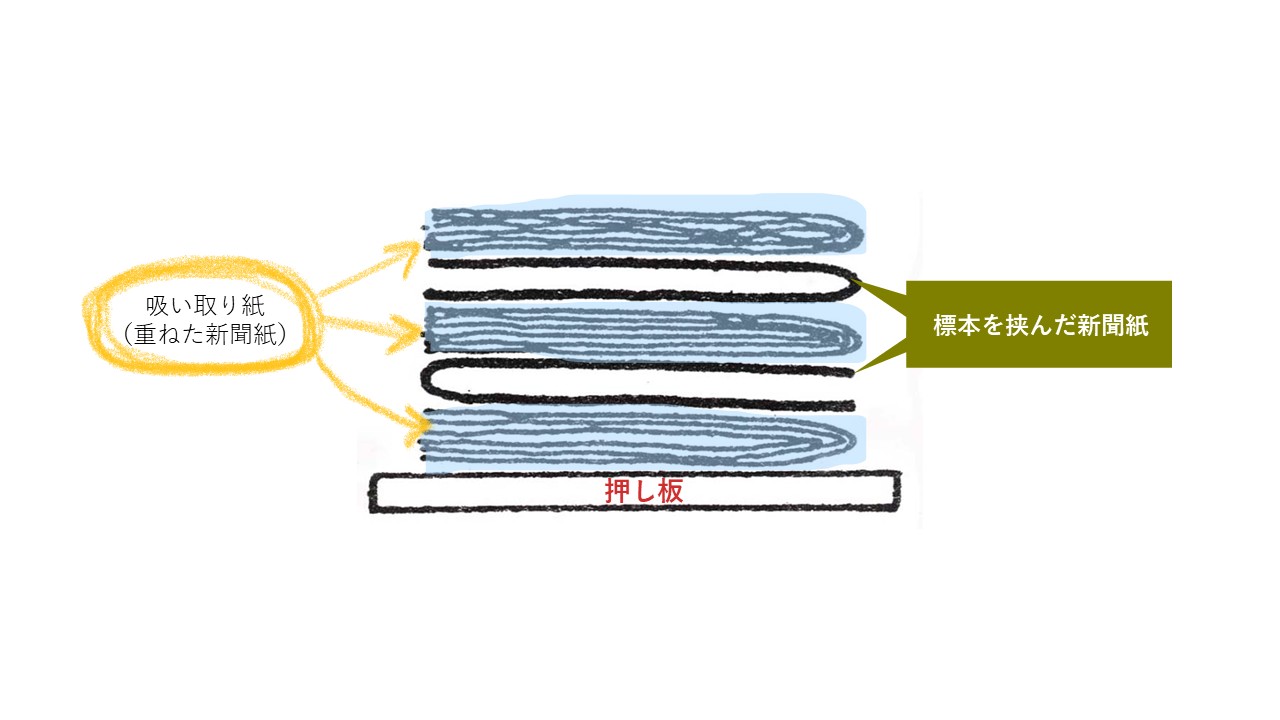

2-7 標本の乾燥方法

すぐに標本を植物園へ届けられない場合は、以下の通り標本を乾燥させ、保管してください。

- <採集した当日>

- 一番下に押し板を1枚おき、吸い取り紙(重ねた新聞紙)、植物をはさんだ新聞紙、吸い取り紙……の順に重ねていき、一番上にもう1枚押し板をおき、その上に重りを乗せる。

- <採集翌日〜2、3日>

- 朝夕2回、吸い取り紙を乾いたものに交換する。その際、葉や花が折れたり重なったりしているものは直す(整形)。

※植物をはさんだ新聞紙自体は交換しない

- <4日目以降~>

- 1日1回ずつ、吸い取り紙を乾いたものに交換する。大抵のものは1〜2週間で出来上がる。

2-8 標本の送付方法

標本はできるだけ植物園にお越しの際にお持ちください。遠方の場合は、事前連絡の上「クロネコヤマトの宅急便着払い」(※植物園の契約のため)で土・日・祝着とならないようにご送付ください。同定に必要な形態的特徴がない場合などは返却しますので、返却に関する情報も調査報告書にご記入ください。

送付先

〒781-8125 高知市五台山4200-6

高知県立牧野植物園 野生植物分布調査事務局宛

TEL:088-821-8739(直通、土・日・祝を除く)

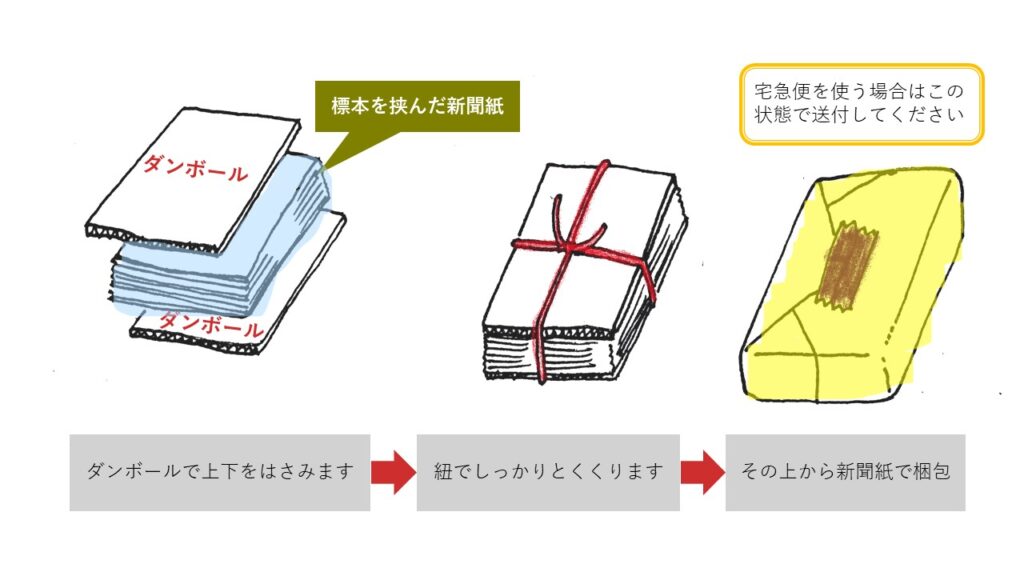

標本の梱包方法

宅急便を使う場合は以下の状態で送付してください。

標本を園に直接お持ちいただく場合

事務局へ事前に来園日を連絡の上、平日9:00〜16:00にお持ち込みください。土日祝日は、基本的に担当職員は不在です。

2-9 写真の送付方法

CD-Rなどの媒体にコピーするかメールへ添付、データ便などを利用してご送付ください。CD-Rなどの記録媒体は必要に応じてご提供します。

3-1 調査にあたっての注意事項

① 安全対策等

- 調査中や移動中は常に安全に留意すること

- 山岳地域のみならず市街地の調査においても十分に注意し、危険性を予測して充分な対策を行うこと

- 調査に適した安全な服装に心がけること

- 調査中に事故が起きた場合はすみやかに牧野植物園(088-882-2601)または田邉緊急連絡用携帯(090-1570-4626)に連絡すること

- 調査中はボランティア登録証や配布する腕章を必ず携帯すること

- 調査地の地権者や住民等とトラブルが生じないよう、必要に応じて相手に対して理解を求め、承諾を得ること

- 「立入禁止」とされているところには立ち入らないこと

- トラブルが生じた場合にはすみやかに牧野植物園に連絡すること

- 調査日が決定次第、実施の旨を事務局に連絡すること

② 調査のための立ち入り、採取許可について

国立公園・国定公園内での調査

自然公園法に基づく国立公園などの採取許可は、事務局で申請します。国立・国定公園に限らず、各種法律、県の条例等により植物の採取・立ち入りに制限がかかる場合がありますので、独自で調査を行う場合には事務局にご相談ください。

国有林内での調査

牧野植物園は国有林を管理する四国森林管理局と協定を締結し、植物調査ボランティアの登録をされた方の国有林入林許可を得ています。野生植物分布調査においては、各年の重点調査市町村について連絡しています。その他の地域も含め、調査で国有林に入る場合は、3週間前までに入林予定の範囲と調査日を事務局までご連絡お願いします。また、次の注意事項を厳守してください。

- 山火事を起こさないように火気の取り扱いに注意すること

- 高山植物、木竹、土石、標識等を無断採取または損傷しないこと

- 林内をみだりに汚染しないこと

- 林道等の通行にあたっては安全運転に努めること

③ その他特記事項

- ボランティア活動中に知り得た植物についての情報や個人情報等は外部へ漏洩しないこと

- 調査及び標本作製を目的とする以外に、植物を採集または損傷しないこと

- 個人の研究については、植物調査ボランティアの活動では行わないこと

- 植物調査ボランティアを辞める際は、ボランティア登録証と交付を受けている個人や地域チーム調査者は腕章を返却すること

3-2 保険について

- 調査ボランティアに登録された方は、当園で加入金を負担しボランティア活動保険(全国社会福祉協議会基本プラン)に加入します。ボランティア登録後、保険の加入手続きに20日程度かかります。

- 手続き完了前に遭った事故へ保険は適用されませんのでご注意ください。

- 登録にあたっては、住所・氏名・電話番号・生年月日が必要です。

- 調査中もしくは調査地への往復過程での負傷、対物破損、第三者に危害を及ぼした場合などはすぐに牧野植物園にご連絡ください。事故発生日から30日以内にご連絡がない場合は、保険の使用手続きができないことがあります。

※自動車またはバイクによる事故は、加入者自身のケガのみが対象となります。詳しくは「全国社会福祉協議会 ボランティア活動保険パンフレット」をご覧ください。

3-3 同意書について

調査にあたって知り得た情報の取扱いに関する同意書にご署名いただきます。

3-4 交通費について

- 植物園が行う重点市町村での調査や地域チームの調査の場合、集合場所から自家用車を使用された際に交通費をお支払いします。対象は調査ボランティア登録者です。

- 植物園が行う重点市町村での調査の場合1kmあたり29円の計算で、年額500円を超える場合はお支払いします。

- 地域チームは本人からの請求に基づき、500円/台:50km-100km、1,000円/台:101km-150km、151km以上は50km毎に500円増・バイクは半額をお支払いします。調査報告書に走行距離をご記入ください。

- お支払い方法は銀行振込で、振込先となる銀行口座の登録が必要です。お持ちであれば四国銀行の口座をご登録くださいますようお願いします。年度明けの4月(3月末請求締切、4月支払い)に1年間分を一括してお支払いします。

3-5 お問い合わせ

お問い合わせは下記事務局までご連絡ください。

高知県立牧野植物園 植物研究課 野生植物分布調査事務局

〒781-8125 高知県高知市五台山4200-6

Tel: 088-821-8739 Fax: 088-882-8635

E-mail: floraofkochi@makino.or.jp

※電話や訪問による問い合わせは、平日9:00~16:30に職員が対応します。園に訪問される場合や、個人・チームでの調査日が決まった際は事前にご連絡ください。

-300x158.jpg)